近日,園藝學院2019級碩士研究生曹亞茹和2019級園藝專業本科生吳桑池在果樹栽培生理與種質創新團隊鄭偉尉副教授的指導下,共同在國際知名期刊Food Chemistry(影響因子7.514/中科院一區Top)上發表了題為“Melatonin affects cuticular wax profile in rabbiteye blueberry (Vaccinium ashei) during fruit development”的研究論文。該研究為褪黑素調控兔眼藍莓果實發育過程中表皮蠟質代謝分子機理研究奠定了堅實基礎。

本研究以十年生兔眼藍莓‘巴爾德溫’、‘燦爛’為材料,在轉色期進行褪黑素處理,采用氣相色譜-質譜聯用技術(GC-MS)測定兔眼藍莓表皮蠟質的組分和含量,探究褪黑素對藍莓果實發育期蠟質和果實品質的影響。研究結果發現兩個品種均存在不同期成熟現象。通過掃描電鏡觀察發現藍莓果皮蠟質呈白色桿狀,氣孔被蠟質填充,兩個品種無明顯差異(圖1)。

圖1 兩個兔眼藍莓品種表皮蠟質形態

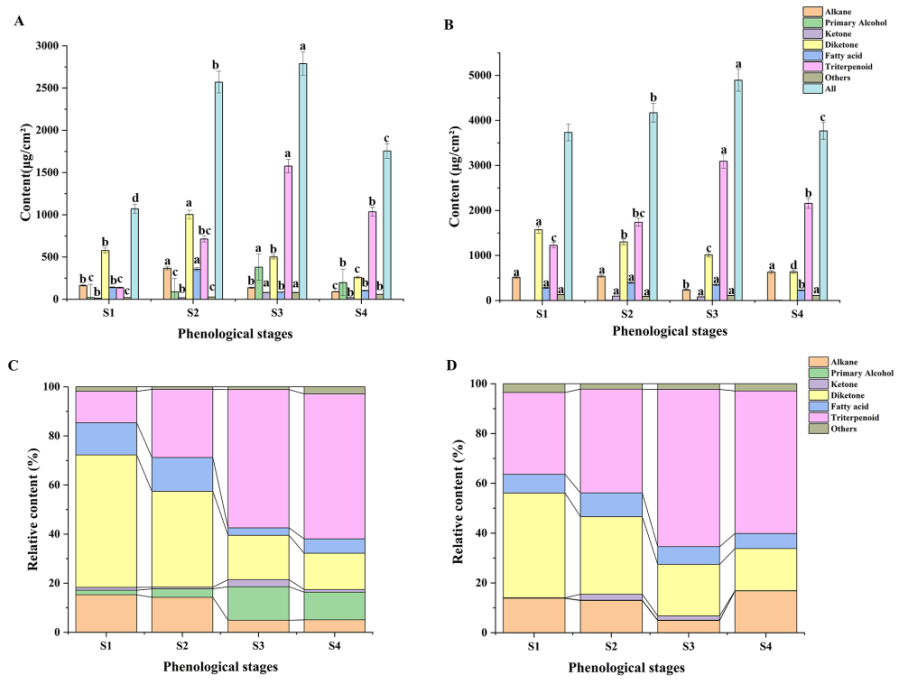

通過GC-MS測定蠟質組分和含量發現兩個品種藍莓蠟質總量隨著生育期的推進逐漸增加,蠟質總量在轉色期達到頂峰,從藍莓果皮中共分離鑒定出6類蠟質組分(圖2)。其中,二酮類化合物是兔眼藍莓幼果期和膨大期主要蠟質成分,而三萜類化合物則是轉色期和成熟期的主要成分(圖2)。本研究還發現噴施褪黑素增加了兔眼藍莓單果重、糖分積累和果實亮度。

圖2不同發育階段藍莓表皮蠟質含量

本研究共鑒定出56種蠟化合物。熱圖分析結果表明,各組分在不同果實發育階段含量存在差異(圖3)。并且,褪黑素對七大類蠟成分的含量有不同程度的影響。

圖3兔眼藍莓果皮蠟質組分熱圖分析

該研究由園藝學院與浙大寧波理工學院合作完成,曹亞茹為第一作者,臧運祥教授及吳桑池為共同第一作者,鄭偉尉副教授和張望舒研究員為共同通訊作者。試驗材料來自官塘藍莓基地,從藍莓花期開始,至果實轉色期的褪黑素處理、成熟采收等實驗處理和植株管理工作由曹亞茹和吳桑池全程負責和參與。

(園藝科學學院)

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號