近日,國家重點實驗室森林藥材研究團隊在Molecular Phylogenetics and Evolution(中科院1區,IF=4.286)發表題為《Out ofthe Himalaya-Hengduan Mountains: Phylogenomics, biogeography and diversification ofPolygonatumMill. (Asparagaceae) in the Northern Hemisphere》的研究論文。研究結果促進了人們對北半球間斷分布植物多樣性形成的理解,并為規范黃精屬種質資源的使用和研發種質鑒定技術提供了理論支撐。

黃精屬(Polygonatum)隸屬于天門冬科(Asparagaceae)黃精族(Polygonateae),包含64個物種,其中,黃精、多花黃精、滇黃精等根莖不含淀粉,富含非淀粉多糖、低聚糖、皂苷、黃酮等營養和功效成分,具有重要藥用價值。該研究針對黃精屬的起源和演化過程不清,人工栽培種質混亂、分類系統不完善等基礎和應用問題,利用葉綠體基因組數據構建了黃精屬可靠的系統發育框架,重建了該屬的生物地理歷史,揭示了地質構造變化和環境因素在物種分化和性狀演化中的作用。

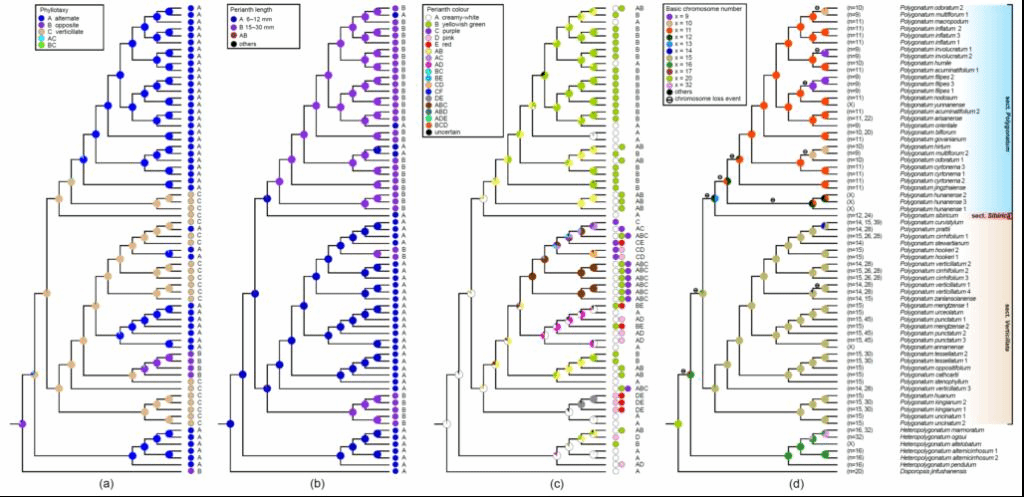

研究發現:(1)黃精屬為單系類群,屬內分為2個支系,分別對應輪葉組,(互葉組+黃精組)(圖1a);(2)黃精屬在約20百萬年前起源于橫斷山-喜馬拉雅地區,中新世中期青藏高原隆升、全球氣候變冷/干旱以及東亞冬季風的增強驅動該屬發生多樣化,隨后東亞夏季風的增強以及全球氣候變暖促進了該屬物種向其他地區擴散(圖1b);(3)輪生葉序、乳白色花和短花被筒是黃精屬的祖先性狀。花被顏色的進化反映了物種對不同地區傳粉者的適應,而橫斷山-喜馬拉雅地區多樣化的傳粉者介導的選擇可能促進了該地區特有種的形成(圖2a, b, c);(4)黃精屬內的核型變化、染色體數目非整倍化和多倍化過程促進了黃精屬物種的分化和適應性進化(圖2d)。

圖1基于78個葉綠體蛋白質編碼基因構建的(a)黃精屬的系統發育樹,(b)分化時間及祖先分布區重建

圖2祖先性狀重建(a)葉序,(b)花被管長度,(c)花被顏色,(d)基本染色體數目

該研究受國家重點實驗室開放基金資助(KF201906),由浙江大學植物系統進化與生物多樣性研究室、國家重點實驗室森林藥材研究團隊、中科院武漢植物園共同完成。浙江大學博士研究生夏茂芹為第一作者,國家重點實驗室斯金平教授和武漢植物園邱英雄研究員為共同通訊作者。

(國家重點實驗室)

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號