近期,化學與材料工程學院碩士研究生馬哲文、徐瀟東、吳倚天先后在國際高水平學術期刊發表研究論文。

馬哲文和徐瀟東作為共同第一作者撰寫的論文“Bioinspired, Highly Adhesive, Nanostructured Polymeric Coatings for Superhydrophobic Fire-Extinguishing Thermal Insulation Foam”于2021年6月25日發表在化學與材料領域高水平國際期刊《ACS Nano》(IF=15.881)上,指導老師為澳大利亞南昆士蘭大學宋平安教授。該研究論文被國際頂級學術期刊《Science》以“Polymeric fire-extinguishing coatings”為題在Editors’ Choice中進行推薦報道。

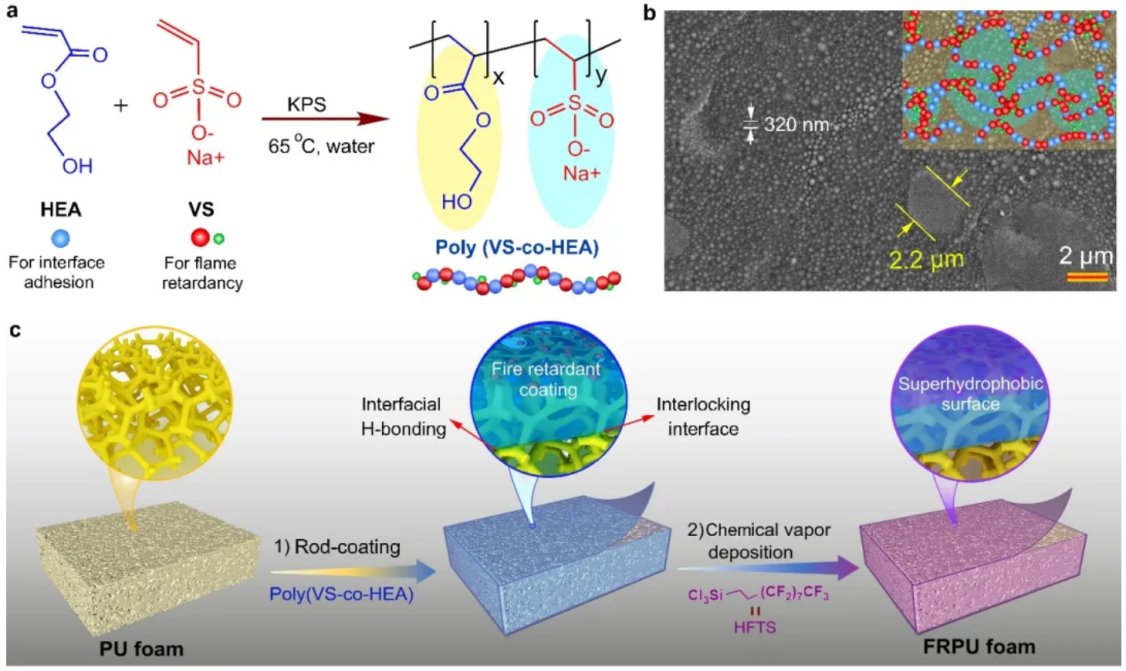

該成果受自然界中蝸牛與樹蛙粘附機制的啟發,以丙烯酸羥乙酯(HEA)和乙烯基磺酸鈉(VS)為原料,通過自由基共聚,合成了一種水性poly(VS-co-HEA)共聚物。共聚物中豐富的羥基通過界面氫鍵使其具有很強的界面附著力。同時VS中的磺酸鈉基團提供了阻燃性,并誘導產生了能與聚氨酯(PU)表面產生機械互鎖的相分離微/納米結構。另外,通過對涂層的進一步疏水處理,可使其實現超疏水特征,降低其水敏感性。此外。除了高剪切粘結強度(>2.2 Mpa)外,經該共聚物處理的硬質聚氨酯泡沫塑料還表現出了高達35.5%的極限氧指數(LOI),達到了理想的UL-94 V-0等級,并且最大熱釋放速率(PHRR)(降低87%)和總煙霧釋放量(TSR)(降低71%)顯著降低,明顯優于以往的阻燃PU泡沫塑料。

吳倚天作為第一作者撰寫的論文“Simulation-guided design of bamboo leaf-derived carbon-based high-efficiency evaporator for solar-driven interface water evaporation”于2021年7月28日發表在材料領域高水平國際期刊《Energy & Environmental Materials》(IF=15.122)上,指導老師為浙江農林大學陳浩副教授、沈哲紅教授和龐亞俊博士。

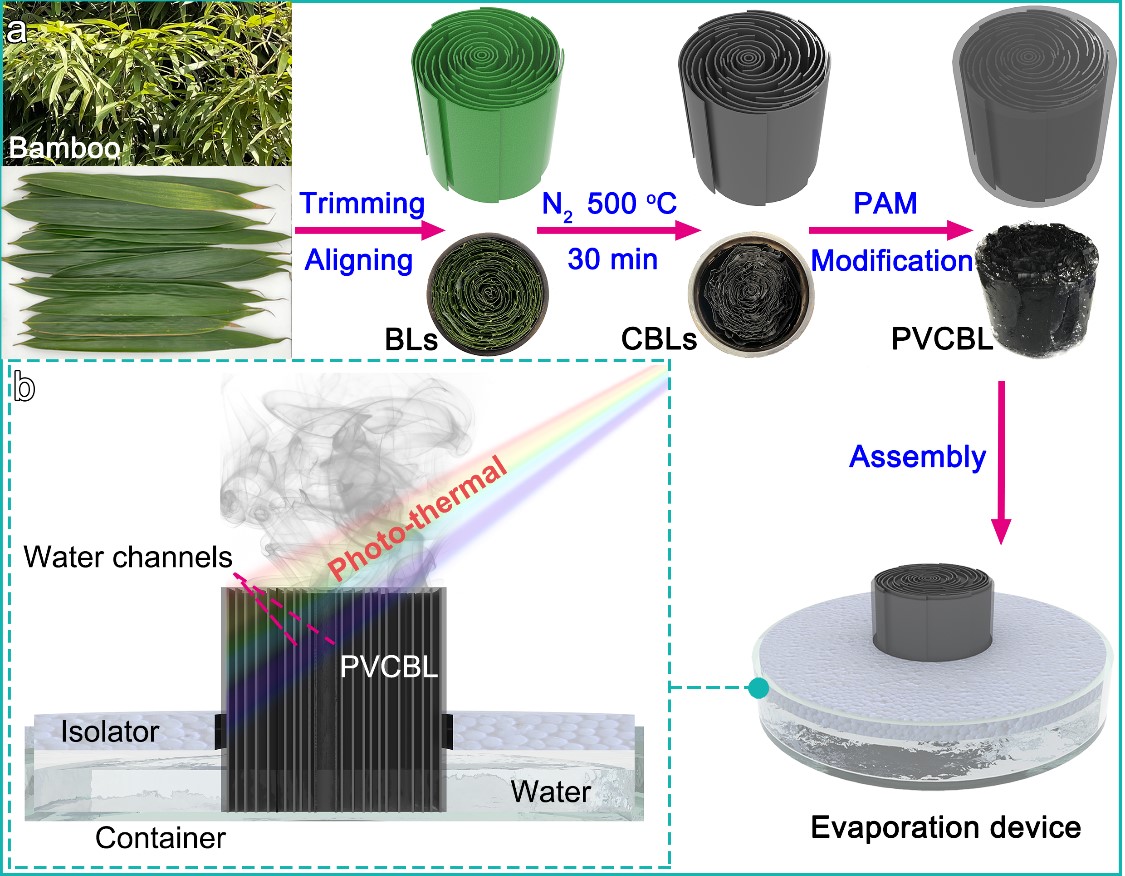

該成果以計算機光路模擬為指導,利用碳化竹葉(CBLs)構造了一種新的光吸收結構。接著利用聚丙烯酰胺(PAM)對該結構進行了修飾,制成集光吸收、光熱轉化和水傳輸三大功能于一體的太陽能界面水蒸發器(PVCBL)。一方面,該蒸發器可利用豎直排列的片狀竹葉衍生碳結構擴展光路,增加吸光面積,因而具有出色的光吸收性能。另一方面,在豎直排列的CBLs之間連續分布的PAM水凝膠可以作為垂直通道,支持水的高速運輸,并且縮短水蒸發路徑。因此,該蒸發器的平均光吸收率達到~96.1%,其在一個太陽(1 KW m-2)光照下的水蒸發速率為1.75 kg m-2h-1,光-汽轉化效率高達91.9%。另外,基于該蒸發器的蒸發設備在完成水蒸發的同時,可同步實現海水淡化、重金屬離子移除、以及染料分離。此外,該設備適用于戶外,并具備重復循環使用的能力。該研究工作為利用生物質材料實現高效太陽能水蒸發和協同水處理提供了一種創新思路。

據悉,兩篇論文的第一作者徐瀟東和吳倚天均為我校高分子材料與工程專業本科畢業生,兩位同學本科期間就跟隨導師進入實驗室開展科研訓練,并考入本校相應課題組攻讀碩士研究生。正是基于本科階段的積累和研究生階段的努力工作,他們才取得了高水平的研究成果,這充分體現了學院在本科導學團隊建設和本碩博一體化人才培養方面的成效。

(化學與材料工程學院)

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號