近日,環資院、碳中和學院余兵教授領銜的環境功能材料團隊在國際頂尖期刊《Angewandte Chemie》(中科院1區Top,IF=16.8)在線發表題為《模擬氮酶雙組分結構的金屬-硫-碳催化劑》(A Metal–Sulfur–Carbon Catalyst Mimicking the Two-Component Architecture of Nitrogenase)的研究論文。浙江農林大學為該論文第一單位和通訊作者單位。該團隊2021級碩士研究生夏浚凱為第一作者,環資院、碳中和學院余兵教授為該論文的通訊作者。

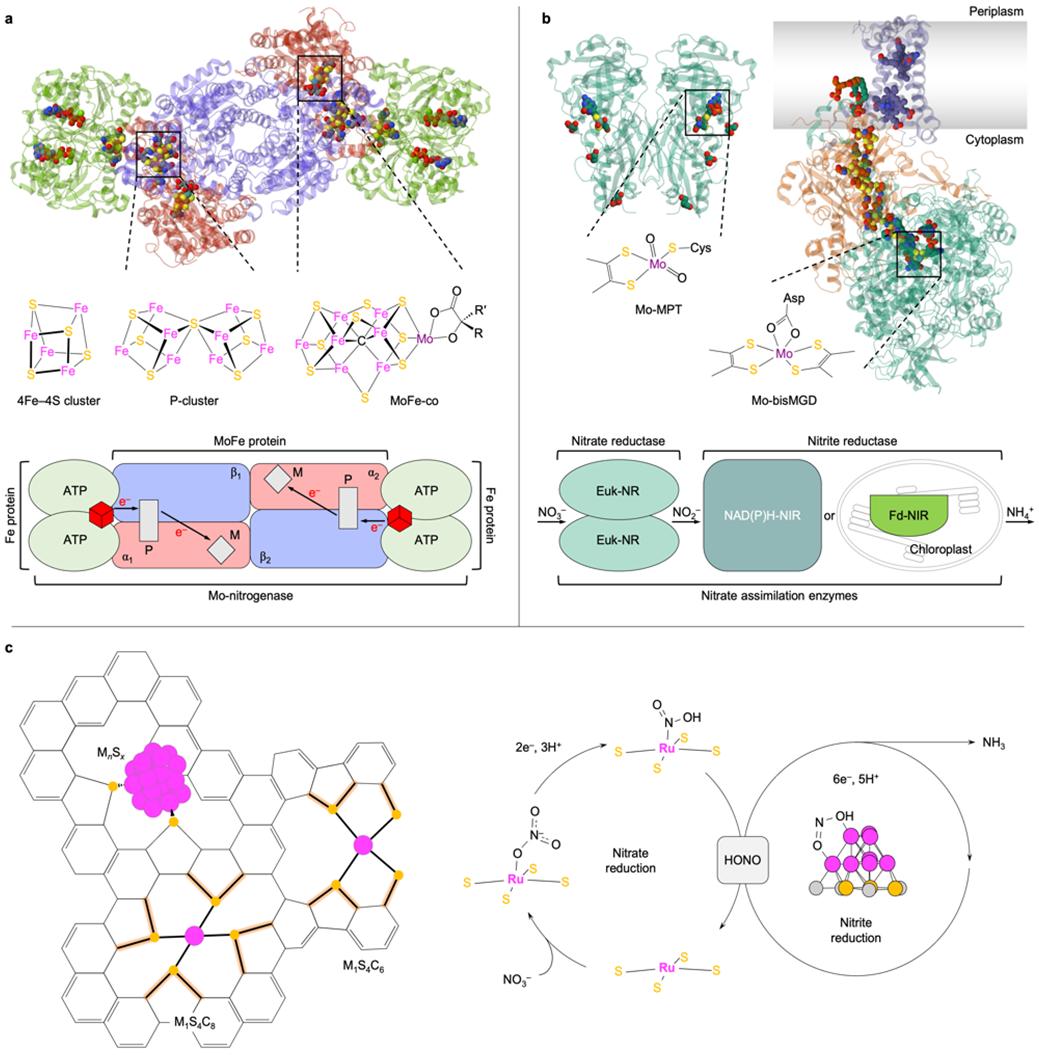

單原子催化劑(SACs)的合理設計已經成為多相催化的新興領域。在眾多最先進的SACs中,金屬-硫-碳(M-S-C)材料成為最常見和最有代表性的材料,與天然酶的相似性使其在催化領域具有廣闊的應用前景。研究表明,M-S-C材料的結構可調性高,在各種反應中具有潛在優勢。然而,模擬天然酶的活性位點對于復雜的催化反應(如氨合成)仍是不夠的。自然界中的氮固定和硝酸同化過程涉及復雜的酶系統,這些酶系統具有高度的結構和功能特異性。因此,理想的M-S-C催化劑應借鑒天然酶的結構特點,以實現更高效的催化性能。

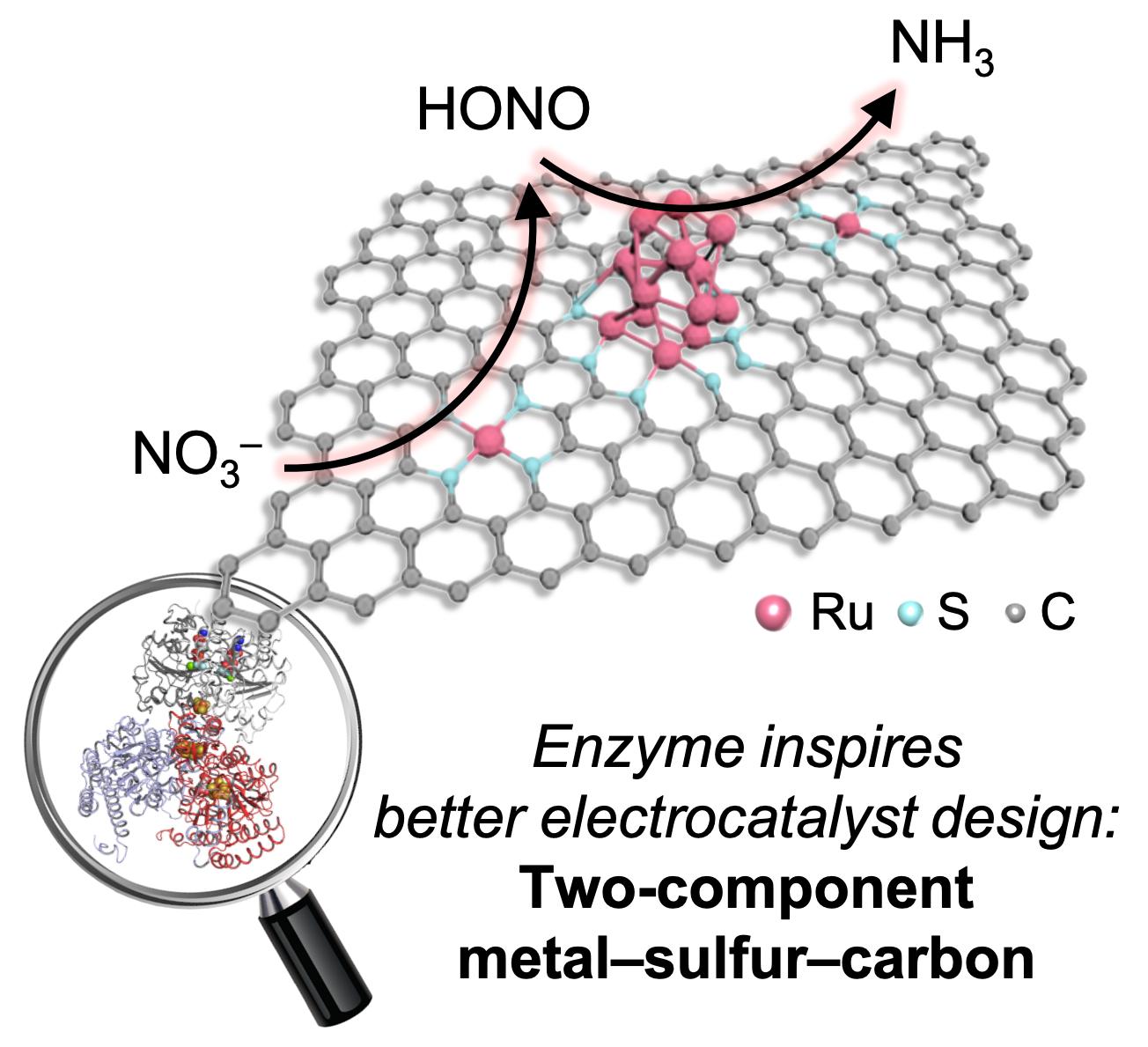

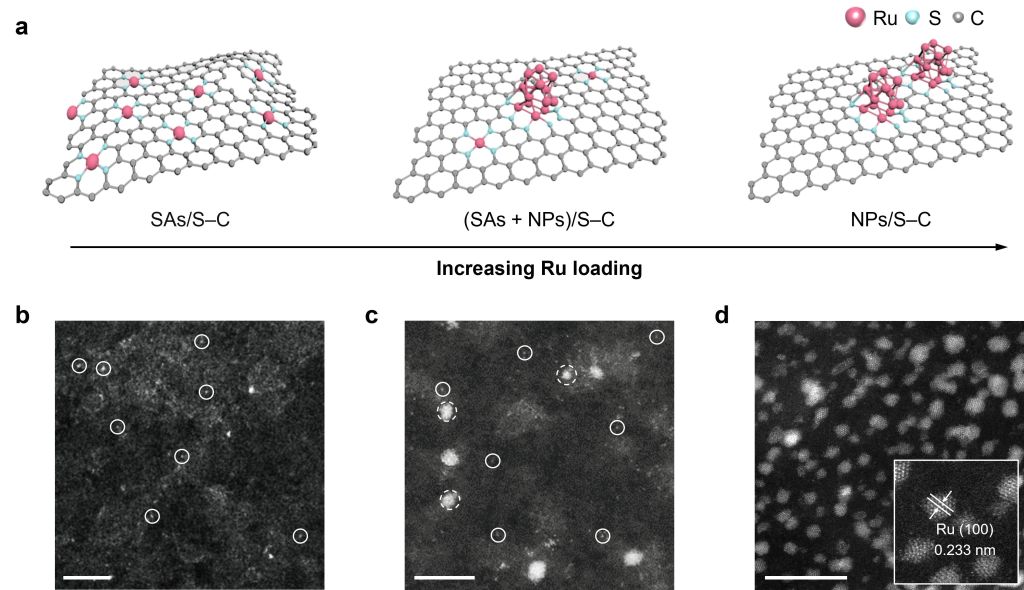

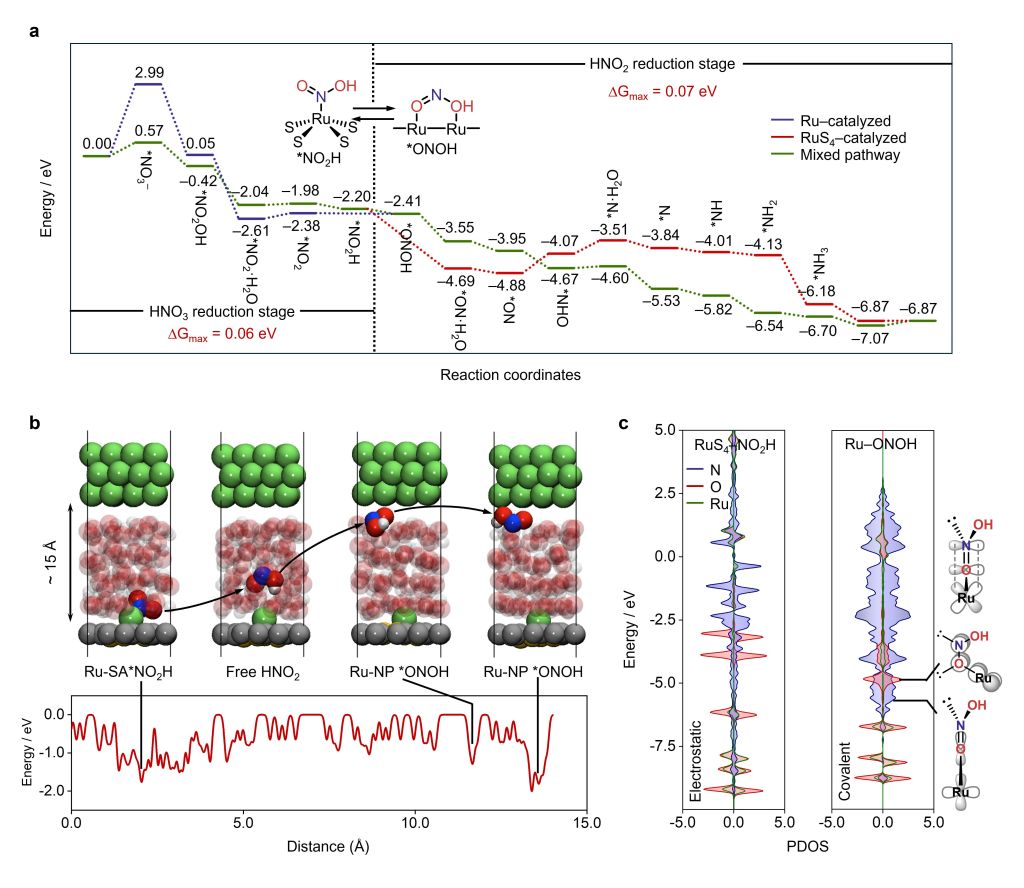

該團隊設計了一種由兩種酶的結構酶學啟發的雙組分M-S-C催化劑,并通過表征和機制探究實驗進一步探索了其結構依賴性,以通過電化學硝酸還原(NitRR)合成氨。我們觀察到,只有當Ru SAs和NPs共存時,催化劑才能達到最高性能。這種(SAs + NPs)/S-C表現出顯著的NH3產率約為~37 mg L-1h-1和法拉第效率約為~97%,持續超過200小時,并且超過了大多數報道的電催化劑。實驗和理論研究揭示了Ru SAs與S配位在促進HONO中間體的形成和隨后在相鄰Ru NPs上的還原反應中的關鍵作用。因此,S-C負載的NPs與SAs之間的協同作用與雙組分氮化酶催化作用表現出顯著的相似性。這項工作擴展了SACs的構型空間的限制,并有助于氨合成催化劑的合理設計。

該論文得到國家自然科學基金項目、浙江省教育廳一般項目、以及浙江農林大學人才啟動項目的資助。

(環資院、碳中和學院 夏浚凱)

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號