教育教學

- 校內新聞熱線:9291819

多倍化或全基因組復制(whole genome duplication, WGD)被認為是被子植物環境適應性進化的一種重要機制。WGD事件后,物種重新二倍化過程中大量基因丟失,但與環境適應相關的基因被保留了下來(Songet al., 2020, Horticulture Research; Wuet al., 2020, Molecular Plant)。對被保留的基因,前人研究主要集中于轉錄因子,對于轉錄后調控因子(如RNA binding proteins, RBPs),研究較少。

近日,浙江農林大學國家重點實驗室李彥、吳文武教授與比利時根特大學Yves Van de Peer院士聯合在《New Phytologist》(中國科學院1區Top,IF5-yr=10.5)上發表了題為“Convergent and/or parallel evolution of RNA-binding proteins in angiosperms after polyploidization”(被子植物多倍化后RNA結合蛋白的趨同或平行進化)的研究論文。該研究主要基于擬南芥、毛果楊、蘋果、番茄、大豆、山核桃、水稻、玉米、毛竹、棕櫚等21個代表性被子植物,結合基因組學、轉錄組學、調控組學以及古氣候學研究數據,揭示了在WGD后被子植物RBP基因趨同進化以適應K-Pg和晚新生代冰期的全球大降溫。

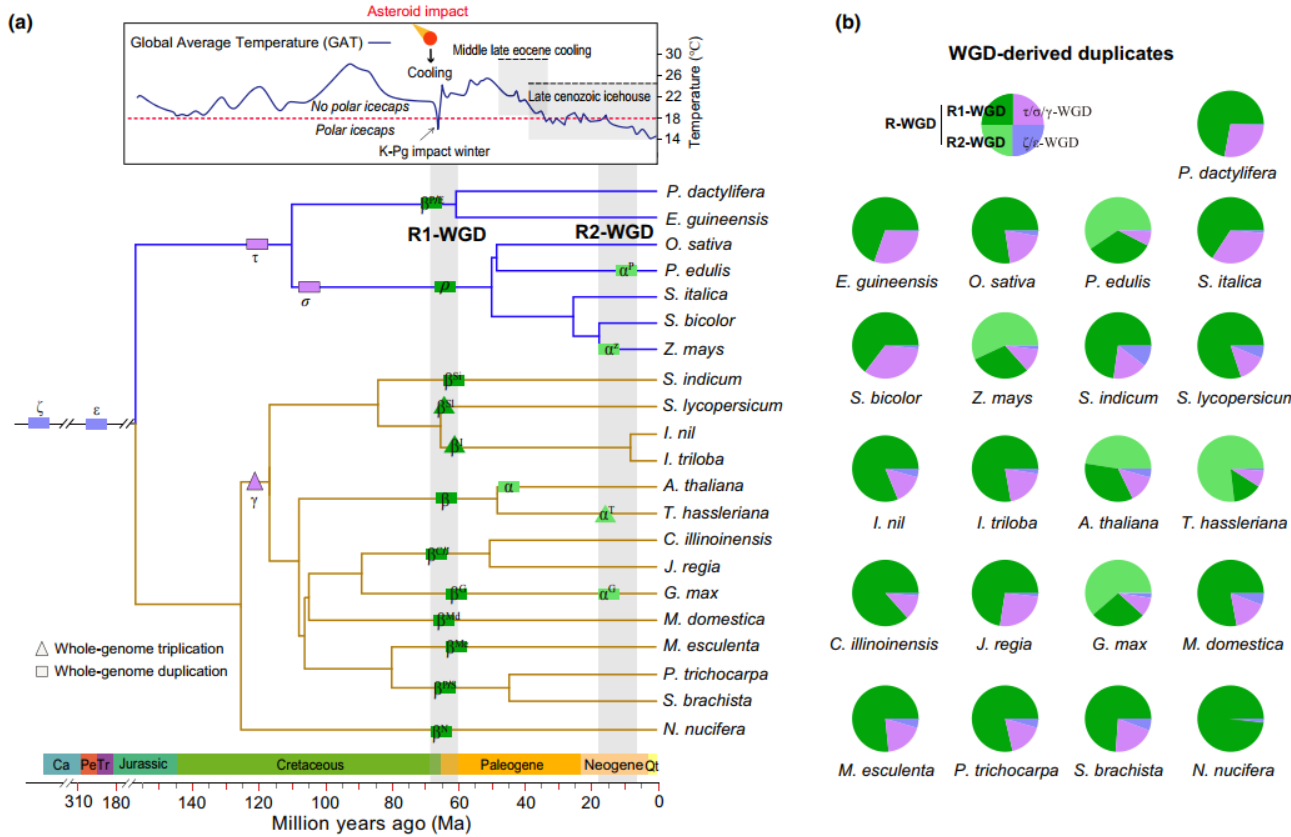

被子植物主要類群形成后,在K-Pg全球大降溫和晚新生代冰期“集中”發生了兩次WGD事件(R1-WGD和R2-WGD,統稱R-WGD)(圖1a)。大量基因在物種重新二倍化過程中丟失;有趣的是,RBP基因被選擇保留了下來(圖1b)。在低溫條件下,這些被保留的RBP基因表達顯著上調,暗示了它們在低溫響應中的潛在功能。

圖1.現存RBP基因主要來源于R-WGD

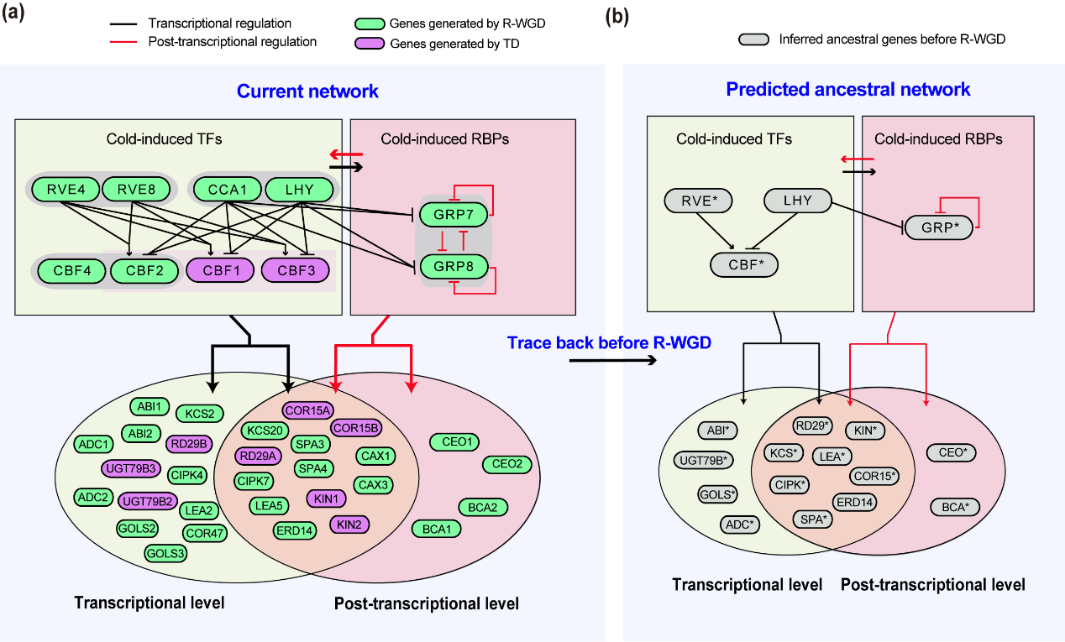

進一步研究,從被子植物中高保留和高響應低溫的RBP直系同源基因群中,篩選到與晝夜節律和低溫調控相關的GRP7/8(Glycine-rich RNA-binding Proteins 7/8)基因。所研物種普遍在R-WGD后獨立重復地保留了GRP7/8基因。更進一步分析,發現GRP7/8與其上游CBF、RVE、CCA1/LHY等與晝夜節律和低溫調控相關的轉錄因子在R-WGD后經歷了共保留和進化。通過整合這些基因及其下游基因之間的調控關系,研究初步構建了被子植物晝夜節律及低溫調控網絡(圖2a),并推導了其祖先網絡(圖2b)。相較于現在的被子植物復雜且穩健的調控網絡,其祖先網絡顯得簡單又脆弱。因此,與晝夜節律和低溫調控相關基因的共保留和進化對于低溫調控網絡的重塑和升級具有重要作用,這可能是被子植物在全球大降溫時期得以幸存的重要因素。

圖2.晝夜節律和低溫調控網絡在R-WGD后的重塑和升級模式圖

近年來,國家重點實驗室吳文武教授課題組基于植物基因組等大數據,從趨同進化的角度出發,研究被子植物重要性狀的起源和進化。先后發現在全球大降溫時期AP2/ERF III與IX亞族在雙子葉植物中的趨同擴增(Guoet al., 2022);揭示其成員CBF/DERB1及其調控網絡在被子植物中的起源和進化(Nieet al., 2022)。基于多物種低溫轉錄組(Wanget al., 2023a),構建了雙子葉薔薇類植物祖先低溫響應調控網絡(Guoet al., 2023),并揭示轉錄因子BBX29非依賴于CBF通路負調控植物耐寒性的分子機制(Wanget al., 2023b)。本研究是在這些研究的基礎上,持續研究取得又一重要進展。

浙江農林大學亞熱帶森林培育國家重點實驗室為第一單位和通訊作者單位,博士生郭良宇、青年教師王朔和碩士生焦茜(已畢業)為共同第一作者,比利時根特大學Yves Van de Peer院士、國家重點實驗室李彥教授、吳文武教授為本文共同通訊作者,碩士研究生鄧德銀、青年教師劉華和中國熱帶農業科學院博士后葉曉雪參與了此項研究。該研究得到了國家自然科學基金(31871233),根特大學Methusalem基金(BOF.MET.2021.0005.01)以及歐洲研究委員會(HORIZON EUROPE No 833522)的資助。

(國家重點實驗室 吳文武)

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號